Stefano Porcelli

Professore straniero presso la China University of Politicial Science and Law

Dottore di ricerca dell'Università di Roma Tor Vergata

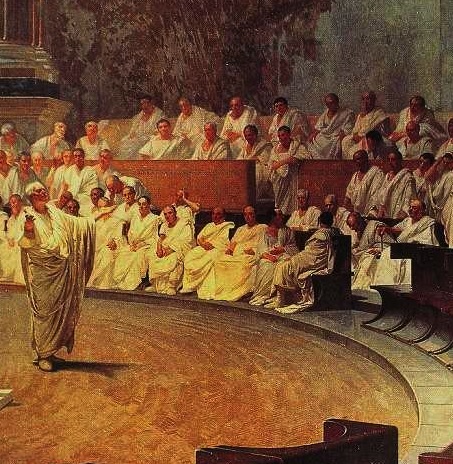

Il principio di buona fede oggettiva è stato elaborato dai giuristi romani nel misurarsi con il come regolare le attività commerciali che, con l'espansione di Roma,  andavano ad interessare sempre più persone che parlavano lingue diverse, appartenevano a culture diverse etc. Basti pensare al fatto che quella che sarà a partire dal XIX secolo definita come via della seta, ossia la rete di via di comunicazione euroasiatica che collegava gli estremi orientale (Cina) ed occidentale (Roma) era già probabilmente attiva negli ultimi tempi della Roma repubblicana corrispondenti al periodo degli Han occidentali: ci sono prove certe del fatto che già ai tempi dell'Imperatore Tiberio (e quindi intorno all'anno 0), se non prima (si pensi alle vicende dei legionari di Crasso che si ritiene possano essere arrivati ad aver collaborato con l'esercito degli Han Orientali per contrastare gli Xiongnu) a Roma la seta era tanto diffusa da richiedere l'attenzione del Senato romano; ne parlarono poi Seneca e Plinio il Vecchio etc.

andavano ad interessare sempre più persone che parlavano lingue diverse, appartenevano a culture diverse etc. Basti pensare al fatto che quella che sarà a partire dal XIX secolo definita come via della seta, ossia la rete di via di comunicazione euroasiatica che collegava gli estremi orientale (Cina) ed occidentale (Roma) era già probabilmente attiva negli ultimi tempi della Roma repubblicana corrispondenti al periodo degli Han occidentali: ci sono prove certe del fatto che già ai tempi dell'Imperatore Tiberio (e quindi intorno all'anno 0), se non prima (si pensi alle vicende dei legionari di Crasso che si ritiene possano essere arrivati ad aver collaborato con l'esercito degli Han Orientali per contrastare gli Xiongnu) a Roma la seta era tanto diffusa da richiedere l'attenzione del Senato romano; ne parlarono poi Seneca e Plinio il Vecchio etc.

In tale contesto (così come, in realtà al giorno d'oggi con il commercio transfrontaliero) era necessario poter far ricorso a delle regole che fossero da un lato elastiche a sufficienza da poter essere accettate e condivise da persone appartenenti a culture diverse, che parlavano lingue diverse etc.; dall'altro anche sufficientemente oggettive ovvero 'stabili'. È proprio qui che il principio di buona fede entrava in gioco quale strumento che permetteva, in base alle caratteristiche dei singoli casi concreti, di stabilire quale delle parti avesse agito correttamente.

In un noto passo di Cicerone (De officiis III, 17, 70) troviamo l'oratore che si pone delle domande filosofiche, chiedendosi, appunto, cosa si sarebbe dovuto intendere per uomo corretto ovvero cosa si sarebbe dovuto intendere per vivere correttamente. L'oratore non riuscì a dare delle definizioni generali, ma offrì il riferimento ad una metodologia che permetteva di rispondere in base alle circostanze specifiche che emergevano nei vari casi. C iò avvenne grazie al riferimento a quanto il giurista Quinto Mucio Scevola aveva elaborato in ambito giuridico, ossia quanto quest'ultimo aveva elaborato in materia di buona fede. La correttezza a cui si riferisce il principio di buona fede oggettiva, infatti, non è predeterminabile, ma come spiega Quinto Mucio è il grande giudice, il giudice 'ideale', egli stesso uomo corretto, vir bonus, che nel caso concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche arriva a definire cosa sarebbe significato agire correttamente e chi sarebbe stato l'uomo corretto facendo, nella sostanza riferimento a quanto un uomo corretto avrebbe fatto, a come si sarebbe comportato in quelle determinate circostanze. Attraverso questo meccanismo si riusciva, dunque, da un lato ad essere sufficientemente elastici ed in grado di adattarsi alle diverse specificità che la complessità poteva far emergere, dall'altro far riferimento a dei parametri tendenzialmente oggettivi di correttezza che facevano riferimento al come un uomo corretto sulla base di un sistema di valori elevato si sarebbe comportato. Il grande giudice nel momento della decisione avrebbe, per dirla con Cardilli, concretizzato l'indeterminatezza dei valori che venivano in rilievo con riferimento al caso specifico in questione. È inoltre importante notare un altro aspetto, ossia la forte pervasività della buona fede leggendosi, infatti, che il concetto di buona fede si estendeva così ampiamente da manifestarsi in tutti i rapporti in cui si sostanzia la comunione di vita, la societas vitae, tra gli uomini.

iò avvenne grazie al riferimento a quanto il giurista Quinto Mucio Scevola aveva elaborato in ambito giuridico, ossia quanto quest'ultimo aveva elaborato in materia di buona fede. La correttezza a cui si riferisce il principio di buona fede oggettiva, infatti, non è predeterminabile, ma come spiega Quinto Mucio è il grande giudice, il giudice 'ideale', egli stesso uomo corretto, vir bonus, che nel caso concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche arriva a definire cosa sarebbe significato agire correttamente e chi sarebbe stato l'uomo corretto facendo, nella sostanza riferimento a quanto un uomo corretto avrebbe fatto, a come si sarebbe comportato in quelle determinate circostanze. Attraverso questo meccanismo si riusciva, dunque, da un lato ad essere sufficientemente elastici ed in grado di adattarsi alle diverse specificità che la complessità poteva far emergere, dall'altro far riferimento a dei parametri tendenzialmente oggettivi di correttezza che facevano riferimento al come un uomo corretto sulla base di un sistema di valori elevato si sarebbe comportato. Il grande giudice nel momento della decisione avrebbe, per dirla con Cardilli, concretizzato l'indeterminatezza dei valori che venivano in rilievo con riferimento al caso specifico in questione. È inoltre importante notare un altro aspetto, ossia la forte pervasività della buona fede leggendosi, infatti, che il concetto di buona fede si estendeva così ampiamente da manifestarsi in tutti i rapporti in cui si sostanzia la comunione di vita, la societas vitae, tra gli uomini.

Questo principio, sebbene nel corso dei secoli ed in base alle diverse aree geografiche con intensità diversa, è rimasto uno dei punti cardine del diritto della tradizione romanistica ed al giorno d'oggi riveste spesso un ruolo centrale nella risoluzione delle controversie a livello sovrannazionale.

La Cina come noto ha scelto di seguire il modello della tradizione romanistica metabolizzandone gli schemi e concetti alla luce della propria plurimillenaria cultura e ponendosi in un dialogo con la stessa. In tale contesto, anche se facendo riferimento soltanto alle leggi più recenti, si può vedere come il legislatore cinese (supportato dal lavoro dei giuristi) sia andato a riprendere questi meccanismi facendoli propri ed appunto, alla luce del modus operandi ora descritto, andando a metabolizzarli alla luce della propria millenaria cultura. Il principio di buona fede, così come nella Legge sui principi generali del diritto civile del 1986 (art. 4), è stato  richiamato tra i principi fondamentali del diritto civile anche nella nuovissima Parte generale in vigore dal I ottobre 2017 (art. 7) notandosi appunto la pervasività dello stesso anche oltre l'area del diritto dei contratti o delle obbligazioni. È chiaro poi che quella del diritto dei contratti, in quanto area che si è visto essere quella 'di elezione' in cui il principio è germogliato e poi si è diffuso, resta una delle aree in cui la buona fede, anche in Cina, dispiega un ruolo fondamentale. Nella Legge sui contratti del 1999 e, quantomeno da ciò che si vede dai progetti che al momento circolano, anche nelle norme in materia di contratti che saranno dettate nel futuro Codice civile in corso di elaborazione, seppur tenendo conto di modifiche imposte dalla messa a punto sistematica che comporta l'inserimento della materia del diritto dei contratti nel Codice e non una sua regolazione in un'apposita Legge (e dunque coordinandosi con norme dettate ad esempio nella nuova Parte generale), questa investe l'intera area del contratto e dunque non soltanto come principio generale e regola di interpretazione (rispettivamente artt. 6 e 125 della Legge sui contratti ed ora anche artt. 7 e 142 della Parte generale che andranno a 'sorreggere' la materia in futuro), ma viene altresì richiamata in modo specifico con riguardo ad ogni fase dell'attività contrattuale, da quella che precede la stessa stipula del contratto, ossia la fase delle negoziazioni (art. 42, con disposizioni che sembra saranno mantenute anche nel Codice anche se ora è difficile dire quale sarà il numero definitivo dell'articolo), la fase dell'esecuzione (art. 60 e idem per quanto riguarda il Codice), la fase successiva al termine della relazione contrattuale (art. 92 e ancora idem per quanto riguarda il Codice).

richiamato tra i principi fondamentali del diritto civile anche nella nuovissima Parte generale in vigore dal I ottobre 2017 (art. 7) notandosi appunto la pervasività dello stesso anche oltre l'area del diritto dei contratti o delle obbligazioni. È chiaro poi che quella del diritto dei contratti, in quanto area che si è visto essere quella 'di elezione' in cui il principio è germogliato e poi si è diffuso, resta una delle aree in cui la buona fede, anche in Cina, dispiega un ruolo fondamentale. Nella Legge sui contratti del 1999 e, quantomeno da ciò che si vede dai progetti che al momento circolano, anche nelle norme in materia di contratti che saranno dettate nel futuro Codice civile in corso di elaborazione, seppur tenendo conto di modifiche imposte dalla messa a punto sistematica che comporta l'inserimento della materia del diritto dei contratti nel Codice e non una sua regolazione in un'apposita Legge (e dunque coordinandosi con norme dettate ad esempio nella nuova Parte generale), questa investe l'intera area del contratto e dunque non soltanto come principio generale e regola di interpretazione (rispettivamente artt. 6 e 125 della Legge sui contratti ed ora anche artt. 7 e 142 della Parte generale che andranno a 'sorreggere' la materia in futuro), ma viene altresì richiamata in modo specifico con riguardo ad ogni fase dell'attività contrattuale, da quella che precede la stessa stipula del contratto, ossia la fase delle negoziazioni (art. 42, con disposizioni che sembra saranno mantenute anche nel Codice anche se ora è difficile dire quale sarà il numero definitivo dell'articolo), la fase dell'esecuzione (art. 60 e idem per quanto riguarda il Codice), la fase successiva al termine della relazione contrattuale (art. 92 e ancora idem per quanto riguarda il Codice).

Come si accennava, inoltre, la buona fede non soltanto è impiegata dal legislatore, ma viene anche metabolizzata alla luce d ella cultura cinese, basti pensare al fatto che spesso i giuristi cinesi, nel fornire spiegazioni circa il principio di buona fede accostano lo 信 (xin) del composto 诚实信用 (chengshixinyong) con cui si designa il principio di buona fede in lingua cinese (nella nuova Parte generale abbreviato con 诚信, chengxin) allo xin delle 5 virtù confuciane andando dunque a coprire l'area semantica della "affidabilità" che è uno degli elementi attraverso cui la correttezza richiamata dal principio di buona fede si manifesta. Questo ricorso ad accostamenti agli elementi della cultura tradizionale mostra, appunto, come non si tratti soltanto di un processo di ispirazione al modello della tradizione romanistica, ma di metabolizzazione dello stesso sulla base delle caratteristiche della cultura cinese. È chiaro che data l'elasticità che rappresenta, come si è visto, una delle ragioni d'essere di tale principio, questo viene ripreso dalla e ben si attaglia alla società cinese.

ella cultura cinese, basti pensare al fatto che spesso i giuristi cinesi, nel fornire spiegazioni circa il principio di buona fede accostano lo 信 (xin) del composto 诚实信用 (chengshixinyong) con cui si designa il principio di buona fede in lingua cinese (nella nuova Parte generale abbreviato con 诚信, chengxin) allo xin delle 5 virtù confuciane andando dunque a coprire l'area semantica della "affidabilità" che è uno degli elementi attraverso cui la correttezza richiamata dal principio di buona fede si manifesta. Questo ricorso ad accostamenti agli elementi della cultura tradizionale mostra, appunto, come non si tratti soltanto di un processo di ispirazione al modello della tradizione romanistica, ma di metabolizzazione dello stesso sulla base delle caratteristiche della cultura cinese. È chiaro che data l'elasticità che rappresenta, come si è visto, una delle ragioni d'essere di tale principio, questo viene ripreso dalla e ben si attaglia alla società cinese.

|

|